多くの眼鏡チェーンで今や当たり前となった〝追加料金0円レンズ〟。値段が一緒ならクオリティも同じ…と考えがちだが、同じ0円でもその中身はショップによってさまざまだ。たとえば低価格を実現するため、ヒアリングの時間や視力の測定項目を最低限に省力化したり、選ぶレンズや視力によっては追加料金がどんどん上乗せされてしまうなど、そんなケースもよくある話。

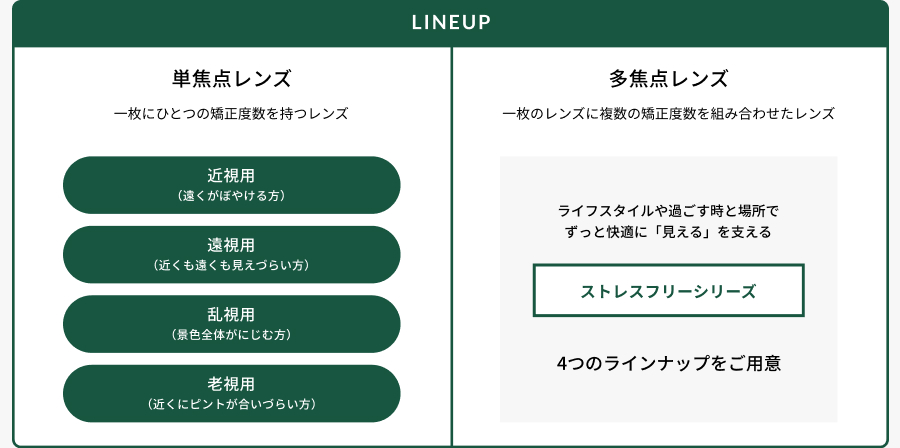

その点、眼鏡市場における〝0円〟の設定は明確だ。単焦点・多焦点を問わず〝視力矯正に必要なレンズ〟であれば追加料金はかからない。選べるレンズの幅が広いからこそ、検眼システムにも独自の工夫を凝らしている。

そんな眼鏡市場の追加料金0円レンズは、いかにして企画・開発されているのか? サービスを支え続ける3名のスタッフに、モノ雑誌のパイオニア、モノ・マガジン編集部が迫る!

インタビューに参加してくださった3名。左から営業企画部 副部長の冨澤美奈さん、東日本営業部長の野垣厚志さん、商品本部 商品部マネージャーの積木大輔さん。

眼鏡を本当に必要とする人に安心を届けるための〝0円〟

全国での店舗開発や宣伝などを幅広く担当してきた営業企画部の冨澤さんは、『眼鏡市場』の名付け親。TVCM、雑誌広告企画など、同店の宣伝や販売促進をイチから手掛ける。

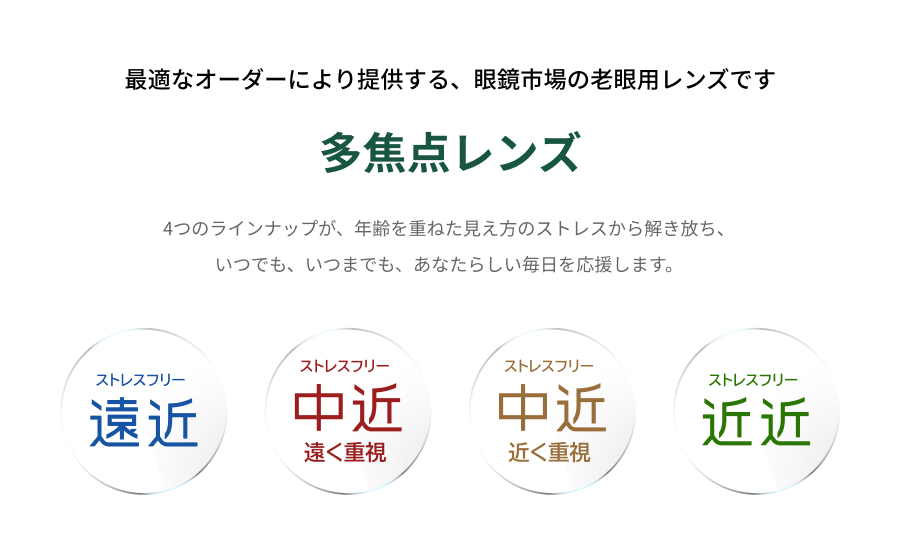

2005年入社、営業職を経て商品部でマネージャーを務める積木さんは、レンズの企画からレンズの演出什器まで、眼鏡フレーム以外のモノ作りに関わる。『ストレスフリーシリーズ』を長年にわたって企画。

2011年入社。中部地方をはじめ複数店舗で店長として業績を伸ばし、現在は東日本の地域戦略を担当する野垣さん。最適なレンズをユーザーに届けるための店づくりに、心血を注ぎ続けてきた。

あらゆる〝視生活〟をサポートする幅広いレンズラインナップ

自社工場で作るプライベートブランドのフレームだけでなく、店頭で取り扱う有名ブランドのフレームにも追加料金0円レンズを選ぶことができる。

店頭では、目や視力にまつわる様々な情報を伝えるアイケアブックなども配布。

正しい視力測定とフィッティングでレンズ本来の性能を引き出す!

ーーこれまでのお話を聞くと、最終的には自分の眼に適切なレンズをいかに選ぶかが、大切なポイントになりますね。

ーー最大28項目!とても多いような気がします。

眼鏡市場 静岡本店の視力測定室は広々として開放的な空間。視力測定機器はもちろん、レンズを試しながら実生活をイメージできる体験コーナーも設置している。

眼とレンズの位置を最終的に決める、アイポイントの計測も実施。まさにオーダーメイド!

眼鏡市場のレンズを支えるレンズメーカー

精密光学分野のリーダー『ニコン』ブランドのメガネレンズ製品を製造・販売。世界で最も売れている遠近両用レンズ『バリラックス』を日本で販売している。眼鏡市場のオリジナルレンズにおいては、「レンズが人に合わせる」をコンセプトにした高機能な遠近両用レンズ等を開発。

レンズ基材の成形からコーティングまでの全行程を愛知の自社工場で行う、純日本製の高品質なレンズを製造。眼鏡市場においては主に、耐キズコート、ドライブ用、近赤外線カット、偏光レンズといった様々なオプション機能性レンズや、遠近両用レンズなどの製造を手がける。

1941年に国内初の光学ガラス専門メーカーとして創業し、1962年より眼鏡レンズの製造をスタート。眼鏡市場においては、同店初のオリジナル遠近両用レンズとなる製品を2008年に製造し、近年では目の年齢に合わせた設計を組み込んだ高機能な遠近両用レンズなども開発。